«Фитоняши» и стремящиеся к ним женщины, часто имеют проблемы с периодичностью менструального цикла, в период тренировок и/или диеты, используемых для похудения. Хотя некоторые думают, что это не такая уж большая проблема, но на самом деле это далеко не так.

«Фитоняши» и стремящиеся к ним женщины, часто имеют проблемы с периодичностью менструального цикла, в период тренировок и/или диеты, используемых для похудения. Хотя некоторые думают, что это не такая уж большая проблема, но на самом деле это далеко не так.

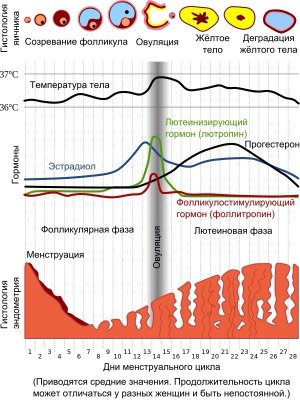

Менструальный цикл – это последовательность изменений происходящих в теле женщины целью которых, является готовность женщины к возможности забеременеть.

Упрощенно это выглядит так:

Каждый месяц созревшая яйцеклетка выходит из яичников. (Этот процесс называется овуляцией.)

А также происходит, целый спектр гормональных изменений, для подготовки матки к оплодотворению.

Гормон под названием гонадотропин-рилизинг-гормон (или гонадорелин, гонадолиберин, гонадотропин-рилизинг-фактор, сокращённо ГнРГ или GRH), отправляется из гипоталамуса в гипофиз.

Гипофиз получает сигнал на высвобождение двух других гормонов: фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и лютеинизирующего гормона (ЛГ). Эти гормоны сигнализируют яичникам о секреции эстрогена и прогестерона.

Производимое количество этих гормонов (их соотношение и преобладание одного над другим) зависит от того какая фаза менструального цикла протекает в данный момент (фолликулярная или лютеиновая).

Если яйцеклетка не оплодотворяется, желтое тело дегенерирует в форму, называемую белое тело, уровни эстрогена и прогестерона понижаются, и в конце концов, слой эндометрия отрывается и выходит во время менструации. Это то, что большинство женщин называют «эти дни».

Визуально этот процесс выглядит так:

Чрезмерные нагрузки и дефицит калорийности вызывают увеличение выброса гипофизом адренокортикотропного гормона и, соответственно, выброса надпочечниками андрогенов, тормозится гонадотропная функция гипофиза и в результате нарушается функция яичников.

Уменьшение процента жировой ткани, тянет за собой подавление активности гипоталамо-гипо-физарно-половой системы. В крови снижается содержание гонадотропных и половых гормонов (фоллитропина, эстрогена и прогестерона), нарушается продукция женских половых гормонов эстрогенов, связанная с жировой тканью, отчего тормозится выделение нейрогормонов гипоталамуса, их отсутствие нарушает контроль гипофизом функций яичников и приводит к отсутствию овуляции.

Более подробно про гормональные изменения, происходящие на низкокалорийной диете (и в том числе на фоне избыточных физических нагрузок), можно почитать вот в этом моем посте.

Говоря простыми словами, тело женщины крайне чувствительно к энергетическим колебаниям. Когда женщина находится в дефиците калорийности или в ее жизни присутствует ежедневное (или чаще чем 4 раза в неделю) адово количество кардионагрузки (по нескольку часов в день), то тело реагирует на такие манипуляции, как на угрозу выживания.

Организм выключает "несущественные" в данный момент процессы, один из которых, размножение, делая невозможным оплодотворение. По научному, это называется - гипоталамическая аменорея.{banner_st-d-1}

РОЛЬ ЛЕПТИНА

Лептин вырабатывается в адипоцитах и является белковым гормоном. Его секреция увеличивается с приемом пищи и уменьшается при голодании. Рецепторы к лептину были обнаружены в гипоталамусе, гонадотропинсекретирующих клетках аденогипофиза, гранулезных и тека-клетках яичников, а также в эндометрии.

Установлено, что у женщин содержание лептина в сыворотке крови на 40% больше, чем у мужчин. Эти различия, вероятнее всего, обусловлены разным соотношением тестостерон/эстрадиол у мужчин и женщин, так как тестостерон в большей степени, чем эстрогены, снижает секрецию лептина.

Последний является одним из ключевых сигнальных белков, оказывающих влияние на гипоталамус, и обладает рядом метаболических и репродуктивных функций. Помимо прочего, лептин имеет регулирующую роль в репродуктивной функции, оказывает стимулирующий эффект на ось гипоталамус–гипофиз–яичники. В ряде исследований было показано, что уровни лептина в сыворотке меняются в течение МЦ, с началом роста секреции во время фолликулярной фазы, пика во время овуляции, что совпадает с пиком ЛГ, а затем секреция несколько снижается в лютеиновой фазе.

Рецепторы к лептину были открыты в гипоталамусе и гипофизе, позднее было установлено, что лептин влияет на секрецию гонадо-тропинов. Лептин также оказывает действие и на яичники: рецепторы к лептину были обнаружены в тека-клетках, клетках гранулезы и ооцитах.

Потеря массы тела после низкокалорийной диеты приводит к снижению циркулирующего лептина и экспрессии матричной РНК лептина у женщин. В одном из исследований было показано, что 10% снижение массы тела приводило к 53% снижению сывороточной концентрации лептина. Это, в свою очередь, снижает активность гипоталамуса.

РОЛЬ СТРЕССА

Нейроэндокринная система первой реагирует на экзо- и эндогенные воздействия, она же обеспечивает регуляцию репродуктивной функции. Это объясняет высокую степень зависимости репродуктивной системы от психических факторов. Уровни половых гормонов, в свою очередь, в определенной мере определяют состояние психики и поведения. Репродуктивная система не принимает непосредственного участия в адаптации к стрессу. Однако, занимая пассивную позицию, она временно снижает или приостанавливает свою функцию, уступая, таким образом, кровоток и энергию системам, обеспечивающим выживание в условиях стресса.

В условиях длящегося постоянного психоэмоциональный стресса (к сожалению, нынче это неотъемлемая часть нашей повседневной жизни, к тому же ситуация усугубляется, на фоне злоупотребления стимуляторами (кофеин, энергетики, предтреники и пр.); малого отдыха; некачественного или недостаточного сна; заниженной самооценки; чрезмерных физических нагрузок (включая, высокую интенсивность тренинга); некачественного, недостаточного питания и пр.), ткани репродуктивной системы, как и весь организм, подвергаются системным повреждающим процессам, формированию патологии, снижающей качество жизни и женской фертильности.

Взаимодействие системы, обеспечивающей реакцию организма на стресс, и репродуктивной системы у женщин:

1. Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система:

— кортикотропин-рилизинг-гормон подавляет секрецию гонадотропин-рилизинг-гормона;

— β-эндорфин подавляет секрецию гонадотропин-рилизинг-гормона;

— кортизол подавляет секрецию гонадотропин-рилизинг-гормона;

— кортизол подавляет секрецию лютеинизирующего гормона;

— кортизол подавляет биосинтез эстрадиола и прогестерона;

— кортизол подавляет активность эстрадиола.

2. Норадренергическая система голубого пятна:

— норадреналин стимулирует секрецию гонадотропин-рилизинг-гормона.

3. Репродуктивная система:

— эстрадиол стимулирует синтез кортикотропин-рилизинг-гормона;

— эстрадиол стимулирует секрецию кортизолсвязывающего глобулина;

— эстрадиол усиливает действие норадреналина.

В большей части случаев для стресса характерна функциональная гиперпролактинемия. Повышенное содержание пролактина также подавляет репродуктивную функцию на различных уровнях. В гипоталамусе под влиянием ПРЛ уменьшаются синтез и высвобождение ГнРГ, также снижается чувствительность гипоталамуса к эстрогенам. ПРЛ снижает чувствительность рецепторов ГнРГ в гипофизе. У некоторых женщин с гиперпролактинемией отмечено повышение дофаминергического ингибирующего влияния на ГнРГ. В яичниках ПРЛ тормозит гонадотропинзависимый синтез стероидов, снижает чувствительность яичников к экзогенным гонадотропинам, снижает секрецию прогестерона желтым телом, индуцирует ранний лютеолиз (рассасывание желтого тела). Таким образом, стрессиндуцированная гиперпролактинемия является одним из компонентов подавления репродуктивной функции.{banner_st-d-2}

ПЛОТНОСТЬ КОСТНЫХ ТКАНЕЙ

Под влиянием многочисленных эмоциональных стресс-факторов в коре головного мозга начинает функционировать очаг стойкого возбуждения, приводящий к торможению в гипоталамусе и, как следствие, уменьшению продукции нейрогормонов и затем гонадотропинов [23]. Длительное нарушение МЦ (2 и более месяцев) приводит к уменьшению образования половых гормонов, которые удерживают минеральные вещества в кости. Длительное время сниженная концентрация половых гормонов приводит к деминерализации скелета [25]. Наиболее четко она проявляется в трабекулярной ткани (позвоночник, большой вертел, нижняя треть лучевой кости, пяточная кость), где активно протекают обменные процессы. Изменяется не только минеральная плотность костей, но и уменьшается синтез белка, увеличивается выведение азота из организма. Снижается воздействие эстрогенов на белковую матрицу кости, ослабляется обмен веществ и функциональное состояние остеогенных клеток костного мозга.

Все это (плюс пониженное кол-во жира в теле и происходящие с этим гормональные изменения) может приводить к так называемому синдрому под названием «Триада женщин-спортсменок» или телесная дисморфия (The Female Athlete Triad) (это психическое заболевание, которое проявляется в чрезмерной самокритичностью к своей внешности (телу), чаще всего дисморфия характеризуется неправильной оценкой своего веса и процента жира в организме, как следствие неадекватного поведения развивается чрезмерное похудение или чрезмерный набор массы тела).

Дисморфия включает в себя чрезмерное похудение, отсутствие или нерегулярные месячные, усталость и стресс, учащение недомоганий и болезней вследствие ослабления иммунной системы. При наличии дисморфии у женщин может развиться анорексия (снижение аппетита) или булимия (резкое усиление аппетита), сокращение энергетического потенциала, могут появиться начальные признаки остеопороза — заболевания, при котором кости истончаются и становятся хрупкими.

СОПУТСТВУЮЩИЕ НАРУШЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Повышенные уровни эстрогена, прогестерон, наряду с другими половыми и стероидными гормонами, такими как тестостерон, оказывают далекоидущие последствия:

- усталость и низкая работоспособность;

- нарушение сна;

- выпадение волос (или у некоторых женщин, рост волос на лице);

- холод в конечностях (руки и ноги);

- проблемы с кожей (сухость, акне);

- увеличение веса и хранимого жира в теле;

- медленное заживление ран, порезов, царапин;

- раздражительность/ пониженная самооценка/ депрессия;

- повышение каротина в крови (возникает в результате дефицита гормонов щитовидной железы, что приводит к блокированию превращения желтого пигмента каротина в витамин А);

- анемия;

- ортостатическая гипотензия (ортостатический коллапс);

- нарушения электролитного баланса;

- сухость влагалища или истончение тканей;

- брадикардия (более низкая частота сердечных сокращений);

- хронические боли (даже если это просто легкое недомогание или болезненность);

- нарушение работы ЖКТ (например, запор или вздутие);

- изменение размера или формы груди.

ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ АМЕНОРЕИ

Сам факт нарушения менструального цикла и отсутствие нескольких менструаций подряд, это на самом деле серьезная проблема, требующая адекватного и незамедлительного вмешательства. Наряду с дефицитом питательных веществ и энергетическим дисбалансом, вы можете столкнуться с довольно значительными проблемами в будущем, например:

- поликистоз яичников (СПКЯ);

- проблемы с щитовидной железой;

- появление рубцов на стенках матки;

- опухоль гипофиза;

- преждевременная менопауза.