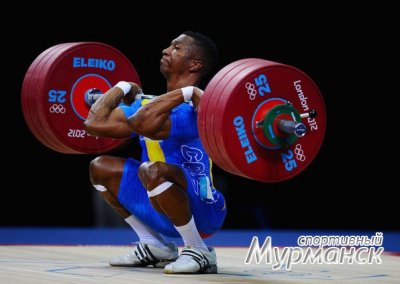

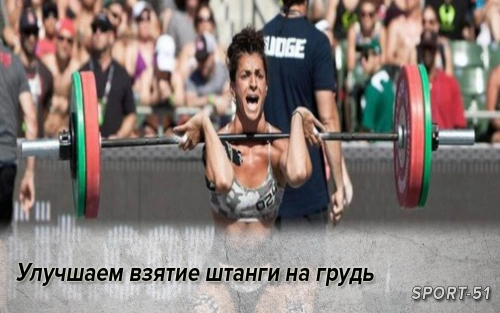

Для взятия на грудь возможно большего веса в подседы средней высоты штангу нужно подбивать именно низом — например, нижней третью — бёдер. А вовсе не верхом бёдер и уж тем более — не пахом. Почему?

Для взятия на грудь возможно большего веса в подседы средней высоты штангу нужно подбивать именно низом — например, нижней третью — бёдер. А вовсе не верхом бёдер и уж тем более — не пахом. Почему?

Во-первых, дело в последовательности включения подъёмных мышц: от сильнейших к слабейшим. Сильнейшими при подъёме околопредельных весов являются именно икроножные мышцы (хотя наибольший вклад в разгон штанги вносят всё-таки не они, а квадрицепсы, прилагающие пусть и заметно меньшую силу, но зато в разы более массивные, а значит, и в разы более работоспособные и прилагающие своё усилие на протяжении во много раз более длинного участка разгона, чем икроножные мышцы).

Неспециалисты по взятию на грудь в относительно высокие подседы сначала именно бездарно вставали на носки (просто потому, что это движение сделать легче всего), но штангу при этом ещё не подбивали. И только потом, уже после давно прошедшего вставания на носки наконец подбивали уже высоко поднявшуюся штангу своими пахом или верхом бёдер.

Специалист же по сильному подбиву поступает, конечно, не так. Он подбивает штангу именно тогда, когда это движение можно сделать с приложением максимальной силы. То есть в период вставания на носки. Тем самым огромная сила икроножных мышц в весьма большой степени идёт не только на вставание на носки, но также ещё и на мощнейшее подталкивание этим движением (производимым, повторяю, за счёт работы икроножных мышц) штанги вперёд.

Я знаю, что большинству людей почему-то кажется, что чем подбив производится выше, тем это выгодней для разгона, для достижения штангой максимальной скорости. Почему выгодней — это, повторяю, непонятно. Но сие большинство людей забывает одно из главных правил арифметики: "от перемены мест слагаемых сумма не меняется". Реально эта сумма меняется именно от перемены величины одного из слагаемых.{banner_st-d-1}

Ну, а во-вторых, у низкого подбива есть ещё одно важное преимущество перед подбивом высоким. Заключается оно в том, что низом бёдер можно ударить пусть и заметно медленнее, чем пахом, но зато заметно и сильнее, мощнее, энергичнее.

Но ведь особо высокая скорость, получаемая в результате подбива, для штанги в целом и невозможна. Это только гирю можно раскачать между ног по длиннющей траектории до скорости порядка 2 м/сек и больше. Грифу же такую большУю скорость-энергию куцым штангистским подбивом никак не придашь. Ну и ничего страшного: подбив — это у штангистов всё равно не самое главное разгонное средство. Хорошо, если вклад подбива в разгон штанги составляет 15-25% от общей его энергии. И на этом спасибо. Такой вклад тоже весьма ценен.

Итак, особо большой скорости штанге при помощи подбива придать нельзя — каким местом сей подбив ни совершался бы. Но зато — далее я это обосную — подбив на разной высоте тела имеет разную силу. Самую маленькую силу к грифу удастся приложить подбивным движением шеи или головы. А самую большую силу к грифу удастся приложить подбивным движением щиколотками. Но, к сожалению, щиколотки у подрывающего снаряд штангиста всегда почти неподвижны. И потому приемлемой скорости грифу своим горизонтальным толчком щиколотки придать не могут.{banner_st-d-2}

А вообще толкающего своим телом гриф штангиста можно уподобить вертикальному рычагу с закреплённым внизу концом и с некоей существенной массой наверху. "Нижний конец" штангиста "закреплён" на помосте из-за огромной силы трения, возникающей в момент выполнения подрыва-подбива. Ибо в этот момент резко увеличивается вес штангиста как сила его взаимодействия с опорой. Что фиксируется, например, тензометрической платформой. Этот вес в момент подрыва-подбива является суммой из

1. силы тяжести тела штангиста;

2. силы тяжести штанги;

3. той силы, с которой штангист вертикально подрывает, разгоняет штангу против действия силы её инерции;

4. а также той центростремительной силы, которая является реакцией штангиста на противодействие центробежной силе, возникающей вследствие качелеподобного движения-вращения горизонтально подбитой штанги.

Как известно, сила трения напрямую зависит от коэффициента трения между трущимися поверхностями и от силы, сжимающей трущиеся поверхности. А в момент подрыва-подбива сия сила, сжимающая помост и штангетки, делается, как показано выше, огромной.

Итак, в момент подбива — как горизонтального и направленного вперёд толчка штанги телом — ступни штангиста сдвинуться с места не могут: из-за возникающей в этот момент огромной силы трения между ними, ступнями, и помостом. Поэтому штангиста, подбивающего, толкающего вперёд телом гриф, и можно, повторяю, уподобить вертикальному рычагу с закреплённым внизу концом и с существенной массой наверху.

А ведь, как известно — и сие имеет название "золотое правило механики" — сила воздействия рычага на материальное тело обратно пропорциональна расстоянию от точки приложения силы до точки его, рычага, вращения: чем это расстояние до точки вращения рычага меньше, тем сила воздействия рычага на материальное тело больше. Так вот область тела от конца нижней трети бедра до середины бедра является оптимальной для разгонного подбива штанги по следующим причинам: с одной стороны, благодаря удару этой областью ног штанге можно придать ещё достаточно большУю горизонтальную скорость, а с другой стороны, удар этой областью ног (напоминаю, более близкой к точке вращения рычага-тела, нежели пах) обладает существенно большей силой, нежели удар пахом, находящимся от точки вращения рычага-тела значительно дальше.